-

新策科技 | 2018-01-31關鍵字:

新策科技 | 2018-01-31關鍵字:工運寒冬 1/31 第530集

一月初,為了抗議勞基法修法,以桃園市產業總工會為首的勞工團體用突擊方式占領台北車站第三月台,同時跳下月台臥軌抗爭,寫下台灣工運史上第三次臥軌抗爭的紀錄。

工運團體回顧這些年來為了爭取勞工權益抗爭的歷史,從90年代因為大量工廠外移,造成許多中高齡勞工失業,拿不到退休金與資遣費,爆發連串抗爭開始。到近年的國道收費員、華航罷工等事件,工運團體發現他們抗爭的對象不再只是單純的資方,還有更複雜的國家機器。

過去的抗爭都獲得政府回應,小有成果,但今年1月8日,即使勞團跳下月台臥軌抗爭,勞基法修法依然在立法院強勢三讀通過。勞工團體認為,這表面上是一個法案的過關,背後反映的卻是政府的拒絕溝通與強勢心態,而這樣的狀況,將嚴重壓縮未來台灣工運的倡議空間。

第530集

文字:李婕綾 / 攝影:張智龍 x 714

x 714

-

新策科技 | 2018-01-23關鍵字:

新策科技 | 2018-01-23關鍵字:送藥到府 藥你更好

長照2.0已經在106年上路了,另外在宅醫療也蔚為風潮,都是為了因應高齡化社會的來臨。長照2.0上路之後,特別強調是為了建立以社區為基礎的長照服務體系。目標是要建構一個找得到、看得到、用得到的照顧體系,所以照顧對象也從過去的51萬人增加到73.8萬人。

高齡、少子化,伴隨而來的老人照顧已經是世界各國要面對的嚴峻課題。台灣目前除了有居家醫療服務之外,送藥到府過去只是由一般民間推動,不過65歲以上老年人口將近19萬的彰化縣,失能老人就佔了12.7%,106年開始彰化縣衛生局看到這個需求,特別結合彰化縣的藥師公會,領先全國推出由藥師送藥到家的貼心服務,優先服務對象是獨居及中重度失能老人。由藥師送藥到府,不只可以為重複用藥、安全用藥把關,還可以發揮其他醫療院所服務不到的功能。

第529集

文字:李瓊月 / 攝影:周明文 x 349

x 349

-

-

新策科技 | 2018-01-16關鍵字:

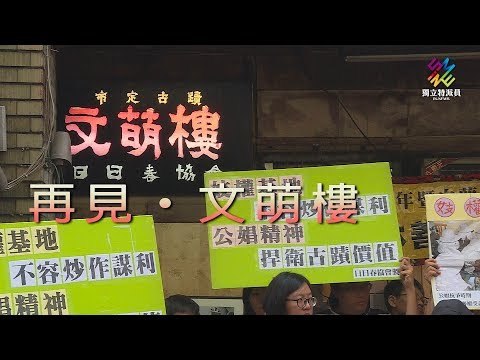

新策科技 | 2018-01-16關鍵字:再見‧文萌樓

1997年台灣社會的反廢娼運動,位於台北市歸綏街的文萌樓是當時抗爭公娼的活動據點,不但記錄了城市變遷下的性產業歷史,更是台灣妓權運動的肇發地。2006年文萌樓被台北市政府指定為市定古蹟,成為目前全台唯一與性產業和妓權相關的古蹟。

成為古蹟後,文萌樓的產權依然是私人所有,由公娼自救運動成員組織而成的日日春協會以承租的方式維護文萌樓,同時透過導覽與展示來保存性產業歷史與倡議性別議題的討論。

2011年,文萌樓易主,新屋主提出訴訟要求日日春撤出文萌樓,同時積極讓文萌樓參與都更,雙方因此展開長達六年的訴訟。2017年日日春確定敗訴,也正式撤出文萌樓。不過,日日春並未放棄。撤出文萌樓的日日春,透過哪些方式延續文萌樓的歷史意義?

第528集

文字:李婕綾 / 攝影:張智龍 x 722

x 722

-

-

-

-

新策科技 | 2018-01-01關鍵字:

新策科技 | 2018-01-01關鍵字:電子寶寶‧性教育

性教育對五六年級生來說,就是尷尬的國一健康教育第12-14章,有的老師課文念過,有的是連上都沒上。後來實施九年一貫及十二年國教,台灣的性教育教學現場,卻因為師資不足,有近九成被配給其他科目老師上課。

桃園市壽山高中有一位健康護理老師,設計了一整套教性教育循序漸進的課程。而為了幫學生建立對於愛與性的價值觀,他引進了電子寶寶。別小看這個擬人化的電子寶寶,它可是高科技的產品,內建許多感測器。

像是頭部和頸部感應器,可以偵測搖晃或拍打小孩的力度及姿勢正不正確;溫度及尿布感應,照顧者必須要定時更換適當衣服及尿布;餵食感應可以看照顧者有沒有定時餵電子寶寶吃飯;當然還有逼真的不得了的哭聲。如果沒有做好以上這些事項,電子寶寶還可能失去生命跡象甚至死亡。

這種在國外,被用來教育護理人員及新手爸媽,如何照顧新生兒的教具,現在被應用在健康教育課程上,讓學生透過週末42小時的照顧,深刻體驗什麼是愛,什麼又是必須負責任的性。

第526集

文字:林珍汝 / 攝影:賴振元 x 553

x 553

-

新策科技 | 2018-01-01關鍵字:

新策科技 | 2018-01-01關鍵字:誰的人文

就在106年12月29日,實驗教育三法修正案三讀通過,開放地方政府增設實驗教育學校數量,同時挹注更多公部門資源,未來還可能出現實驗大學,大幅鬆綁補助條件及校數比例。但修法期間,同時也發生了,全國首批「公辦民營」學校之一的宜蘭人文中小學,辦學者被解約的風波。

一直是實驗教育先驅指標的人文中小學,十五年來,耕耘體制外教育,頗富盛名。許多家庭為了讓孩子到宜蘭念書,不惜舉家島內移民、孟母三遷。但在最近一年,因為有家長不斷陳情,縣政府介入了解後,以多項違規為由,終止委託契約,辦學者成為全國第一個被提前解約的實驗教育團體。

第526集

文字:卓冠齊 / 攝影:黃政淵 x 560

x 560

-

新策科技 | 2018-01-01關鍵字:

新策科技 | 2018-01-01關鍵字:炳忠被搜索以後

新黨發言人王炳忠等人疑似涉入陸生周泓旭共諜案,1月2日有了最新進展。台北地檢署召開偵結記者會表示,發現周泓旭案有新的犯罪事實,檢調將周泓旭隨身硬碟送交鑑識,懷疑他涉嫌利用王炳忠等人的星火T計畫等團體從事間諜活動。因此周案將依違法國安法併案給高院審理,而王炳忠等三人遭告發涉案部分,則由北檢另案偵查中。

不過去年12月19日檢調搜索王炳忠住處,是蔡英文總統上任來,政府首次以國家安全法發動大規模搜索,程序正義是否完備,引起公評。法界認為,檢警調以約談通知書、傳票、拘票,三票合一,一次亮相的做法,違反刑事訴訟法的規定。

另外,法務部長邱太三認為,王炳忠在搜索過程打開臉書直播,違反刑訟法245條偵查不公開的規定,法界也有不同聲音。王炳忠等人被搜索之後,對台灣法治人權產生的效應是什麼?

第526集

文字:呂培苓 / 攝影:其他 x 482

x 482

-

-

-

-

新策科技 | 2017-12-11關鍵字:

新策科技 | 2017-12-11關鍵字:迫遷‧後來

這幾年因為土地重劃,許多人被迫離開安身立命的家,生命也產生巨大變化。提到搬家,不知道您會有什麼樣的心情?歷經兩年抗爭、四年協商的紹興社區,在今年六月與台灣大學簽下合作意向書後,居民同意先搬遷到中繼住宅,等開發案完成,再搬回開發案中的「生活實驗村」租住。

居民們也在今年十月啟動搬遷。整個紹興社區的爭議,似乎圓滿落幕。然而,對於搬家這件事,居民們抱持著什麼樣的心情或看法?能搬到屋況更新穎、環境更良好的房子居住,居民們就一定期盼開心嗎?

歷史背景也相似的華光社區,四年前以迫遷收場,現在的華光舊址整個拆除,只剩一片寬闊的草地。當初的華光住民,有些已經去世;少部分住在中繼住宅,卻面臨不知道何時要再搬遷的難題;大部分則散落四處無法追尋。不過相較看似落幕的紹興爭議,許多華光社區的原居民到現在還沒擺脫迫遷陰影,不當得利的官司、拆屋還地的執行費用,到現在還困擾著這群人。獨立特派員尋找當初的華光人,試圖透過他們的現況,了解迫遷這件事對當事人的後續影響。

第523集

文字:李婕綾 / 攝影:鄭凱文 x 674

x 674

-

新策科技 | 2017-12-11關鍵字:

新策科技 | 2017-12-11關鍵字:走過鹿窟65年

統府對面聳立的白色恐怖政治受難者紀念碑,提醒著當政者勿忘過去的錯誤。而立法院剛三讀通過「國家人權博物館組織法」跟「促進轉型正義條例」。以及十月監察委員高鳳仙,完成長達六百多頁的鹿窟基地案調查報告,並糾正國防部,這些都是跟轉型正義息息相關的重要事件。

尤其是發生在1952年,被懷疑為中國共產黨支持武裝基地成員的鹿窟事件,當時上萬名軍警包圍石碇汐止鹿窟山區一帶,是繼二二八之後,牽連人數最廣的白色恐怖案件。在鹿窟案被波及,甚至遭到刑求者,年紀最小只有十二歲,村民以礦工、不識字居多,加上檢舉獎金制度,造成浮濫檢舉。

台灣解嚴後,鹿窟案因為不當審判,補償及賠償受害者合計5.4億元。但是還有許多受害者因為被逮捕、拘禁、刑求後沒有裁判或不起訴處分而被釋放,也有人因為不堪刑求而自殺,都因為沒有官方紀錄可查,無從補償或賠償。如今調查報告跟促進轉型正義條例都通過了,要如何還他們遲來的公道呢?

第523集

文字:李瓊月 / 攝影:周明文 x 380

x 380

-

新策科技 | 2017-11-28關鍵字:

新策科技 | 2017-11-28關鍵字:沒有將軍的將軍村

民國85年開始,政府透過眷改條例,將年久失修的眷村分批改建成大樓,並讓原眷戶有新宅產權。到現在超過二十年,全台897個眷村改建工作,即將步入尾聲。

在高雄左營海軍基地旁的明德新村與建業新村,早在民國92年推動整建,但有眷戶認為執行過程不當,與國防部展開長達十五年的訴訟。其中明德新村是獨門獨院的日遺官舍,過去要搬進這裡,必須經由上級批准,房屋整建還得報備,住的都是肩上掛有星階的高級將官,因此有將軍村的稱號。

現在國防部要求,剩下的二十戶不遷建戶,必須在年底前搬走。昔日保家衛國的老將軍,為什麼還要爭一口氣,跟國家爭產?

第522集

文字:卓冠齊 / 攝影:黃政淵 x 687

x 687