羅盛達

-

704

-

711

-

641

-

593

-

758

-

559

-

610

-

567

-

681

-

605

-

780

-

721

2015-05-19從客觀的現實來看,以國內運動賽事的入場人數計算,這麼大的球場肯定無法單獨營運,而建商願意投資的誘因就是用商場養球場,但現在卻變成了大巨蛋安全疑慮的主要癥結。這項開發案也眼看就要變成台灣BOT另一個失敗的案例。

2015-05-19從客觀的現實來看,以國內運動賽事的入場人數計算,這麼大的球場肯定無法單獨營運,而建商願意投資的誘因就是用商場養球場,但現在卻變成了大巨蛋安全疑慮的主要癥結。這項開發案也眼看就要變成台灣BOT另一個失敗的案例。

BOT這種開發模式在國外行之有年,當一個政府沒錢又不能停止建設,就只好跟有錢的生意人合作,但生意人將本求利一定要有賺頭,除了政府給予減稅等等優惠條件,准許開發周邊土地、像是蓋商場也是常見的手法。

國內目前為人熟知的案例包括大巨蛋、桃園航空城、還有高鐵站區、以及台北市的兩個國道客運轉運站。而這些由北到南、從中央到地方、無分藍綠執政主導的BOT,都經常被批評為圖利業者,讓財團把政府當提款機。在許多國家創造了讓政府業者和民眾三贏的BOT,來到台灣卻走了調。

第398集

文字:陳廷宇 / 攝影:羅盛達 -

738

2015-05-19台北市長-柯文哲上任後砲火四射,從內湖慈濟開發案、大巨蛋、松菸文創,接連不斷地挑戰先前市府團隊的施政,而按照他個人的說法,其中又是以大巨蛋最為棘手。

2015-05-19台北市長-柯文哲上任後砲火四射,從內湖慈濟開發案、大巨蛋、松菸文創,接連不斷地挑戰先前市府團隊的施政,而按照他個人的說法,其中又是以大巨蛋最為棘手。

這顆醞釀了24年的大巨蛋,好不容易在民國一百年動土,原本預定今年6月15日完工,可以為後年舉辦世大運撐場面。沒想到台北市政權輪替之後,新市府先是開宗明義宣布列為弊案,緊接著提出五大缺失,甚至說要移送當初負責議約的前財政局長--李述德和前市長--馬英九,立刻掀起政壇一番口水戰。

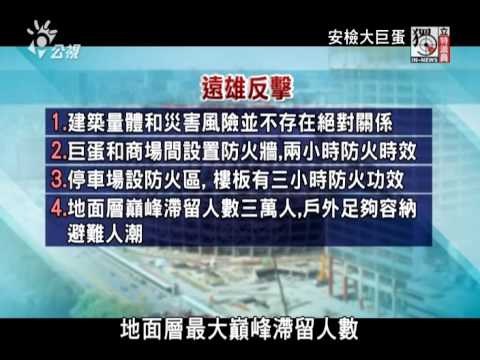

而負責興建大巨蛋的遠雄建設態度相當強硬,除了反駁市政府對安全性的質疑,更直接建議上法院解決紛爭。當然這條路對台北市民未必有利。而柯文哲左打國民黨兩任市府團隊,右踢遠雄董事長—趙藤雄,眼看戰線愈拉愈長,不知何時才能有結論;大巨蛋到底要不要拆,恐怕還有得拖。

這顆大巨蛋如果還想回到當年單純的初衷,也就是回應棒球迷們渴望一座像樣的室內體育場,而不要淪為政治角力的祭品,唯一的機會就是各方撇開過多的算計,重新把公眾利益當做優先考量。但是可能嗎? 我們目前還沒有看到答案。

第398集

文字:陳廷宇 / 攝影:羅盛達 -

767

-

442

2015-03-30許多民眾的物質生活不虞匱乏,但心靈卻經常感到空虛,電腦手機打個不停,人際之間卻缺少實質互動,久而久之,身心失調的種種毛病就找上門。面對這種情況,有愈來愈多西醫開始研究整合性的生物醫學,楊定一就是其中之一。

2015-03-30許多民眾的物質生活不虞匱乏,但心靈卻經常感到空虛,電腦手機打個不停,人際之間卻缺少實質互動,久而久之,身心失調的種種毛病就找上門。面對這種情況,有愈來愈多西醫開始研究整合性的生物醫學,楊定一就是其中之一。

醫療科技就算再進步,都不能改寫預防勝於治療這句話。強壯的身體從健康的生活開始,包括每天的飲食、運動和作息。自然界本來就可以提供所有生物生命所需的各種物資,只是被自以為聰明的人類給荒廢了,以為可以用人工方式來取代。

另外,修身也得修心,有安定的大腦才能讓身體循環順暢,如果心浮氣躁,身體很快就有反應。想要獲得健康,用錢真的買不到、而是要從自己的心念開始轉變。

第391集

文字:陳廷宇 / 攝影:羅盛達